规范标准/ATX

来自pcdiy_dev

ATX标准的介绍及发展

目录:

- 发展历程

- 主板标准

- 电源标准

发展历程

ATX(Advanced Technology Extended)规格由英特尔公司在1995年制定。这是多年来第一次计算机机壳与主板设计的重大改变。ATX取代AT主板规格,成为较新计算机系统默认的主板规格。ATX解决以往AT规格中,令计算机组装人士烦恼的问题。其他派生的主板规格(包括microATX、FlexATX与mini-ITX等等)保留ATX基本的背板设置,但主板的面积减少,扩展槽的数目也有所删减。

自英特尔在1995年发表最初的ATX官方规格后,此规格经历多次更新,ATX电源规范经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V等阶段。目前市面上的电源多遵循ATX 2.03或更新的ATX 12V标准。

主板标准

简介

上面说到了英特尔制定的ATX规格取代了以往的AT规格,那么相比AT规格又有哪些变化和优势呢?

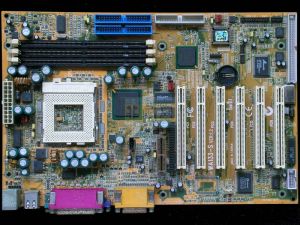

AT主板(下)与ATX主板(上)ATX 在主板设计上,由于横向宽度增加,可让将CPU 插槽安放在内存插槽旁边,这样在插长卡时就不会占用CPU 的空间,而且内存条的更换也更加方便。软驱连接口从主板的边沿移到了中间,这样安装好以后离机箱上的硬盘和软驱更近,方便了连线,降低了电磁干扰。电源位于CPU 插槽的右侧,利用电源单边托架风扇,可以直接给CPU 及机箱内元件散热。大部分外设接口集成在主板上,有效降低了电磁干扰,并改善了各种设备连线争用空间的情况。

ATX 结构的优点有:一是全面改善了硬件的安装、拆卸和使用;二是支持现有各种多媒体卡和未来的新型设备更加方便;三是全面降低了系统整体造价;四是改善了系统通风设计;五是降低了电磁干扰,机内空间更加简洁。

BTX与ATX的竞争

不要以为ATX规格主板在自1995年发展至今都毫无敌手一路坦途。在2003年,Intel提出了全新的主板规范:BTX(Balanced Technology Extended)。相较ATX规范,BTX规范的改革在于不牺牲平台性能的前提下做到小巧的体积,而在走线、噪音及散热(当年双核心高发热CPU盛行)等方面都有着不小的革新,而Intel也有意让BTX慢慢取代ATX,就像ATX取代Baby-AT那样。

Intel推出BTX规范后,诸如戴尔及惠普等整机厂商都全力支持,有印象的用户应该知道像当年的奔腾4超线程处理器及奔腾D处理器的OEM品牌机有很多都采用了BTX架构。

但是“好景不长”,由于ATX架构实在是太过成熟,市场占有率太过庞大,厂商及用户认知太过广泛,Intel想要推动BTX架构取代ATX架构的工作可谓难上加难。又加之由于CPU制程的飞速提升,核心发热得到了很好的控制,因此BTX架构所引以为傲的散热问题便没有了优势。且将ATX标准全盘更换到BTX标准,整个PC产业的换代成本实在太过高昂,因此BTX渐渐淡出了人们的视线。BTX架构没有复制当年ATX架构取代Baby-AT架构那样的成功。2006年,Intel宣布放弃BTX架构规格,至此,ATX架构依旧统治市场,并一直延续到现在。

一般来讲,随着一个标准的出台,会衍生出很多基于这个标准的子标准,ATX架构标准也不例外。尽管有很多大小不一尺寸各异的板型出现,但ATX架构规范仍然有着最为标准的主板板型:标准ATX板型(Standard ATX)。

衍生规格

Micro-ATX

microATX (µATX、mATX或uMTX)主板标准于1997年12月发表,大小是9.6吋×9.6吋(24.4cmx24.4cm)。它的长度比Standard ATX短20%,Standard ATX标准大小为12×9.6寸。由于长度减少,扩充槽由ATX最多7条减少到4条。

Mini-ITX

Mini-ITX是由威盛电子主推的主板规格。 Mini-ITX主板能用于Micro ATX或ATX机箱,尺寸为17 x 17厘米,刚刚好能包括四颗固定螺丝和一条扩充插槽。由于扩充性不大,Mini-ITX主要用于嵌入式系统(Embedded system)、准系统及HTPC等而非普通主机。

DTX

DTX是由AMD所提倡之主板规格,发布于2007年1月10日。DTX规格尺寸为203毫米×244毫米,适用于迷你、HTPC及Barebone电脑。AMD表示DTX为开放规格,且可向后兼容ATX机箱规格。DTX规格同时拥有另一款较小型的变种,称为Mini-DTX。其印刷电路板较细小,而尺寸为203毫米×170毫米。

DTX主板规格提供最多两组扩展插槽(大多为PCI Express及PCI),位置与ATX及Micro-ATX主板规格相同。另外,DTX规格同时可提供非必需的ExpressCard插槽。

今天就先写道这里,部分资料为引用。